得意だった体育も、一度だけCになってしまったことがあります。

小学校6年の1学期に、オールCを取ったときのことは今でも忘れません。

「これは困った、親にも何をやってるんだと叱られるだろう」

と思って、

先生に「どうして体育がCなんですか?」と聞きました。

すると先生は、

「石田、お前覚えているか? 授業中にサッカーの試合をやったときに、

自分たちのゴールにボールを蹴り入れただろう」

と厳しい顔で話してくれました。

なぜかといえば、

同級生たちがあまりに下手で面白くなかったから、

味方のゴールにボールを蹴ってしまったのです。

「いいか、サッカーにはルールがあるんだ。ルールに従わないとダメなんだ」

ルールか……。

僕はのちに世のなかのルールというものに悩まされることになりますが、

これはルールを意識した初めての体験となりました。

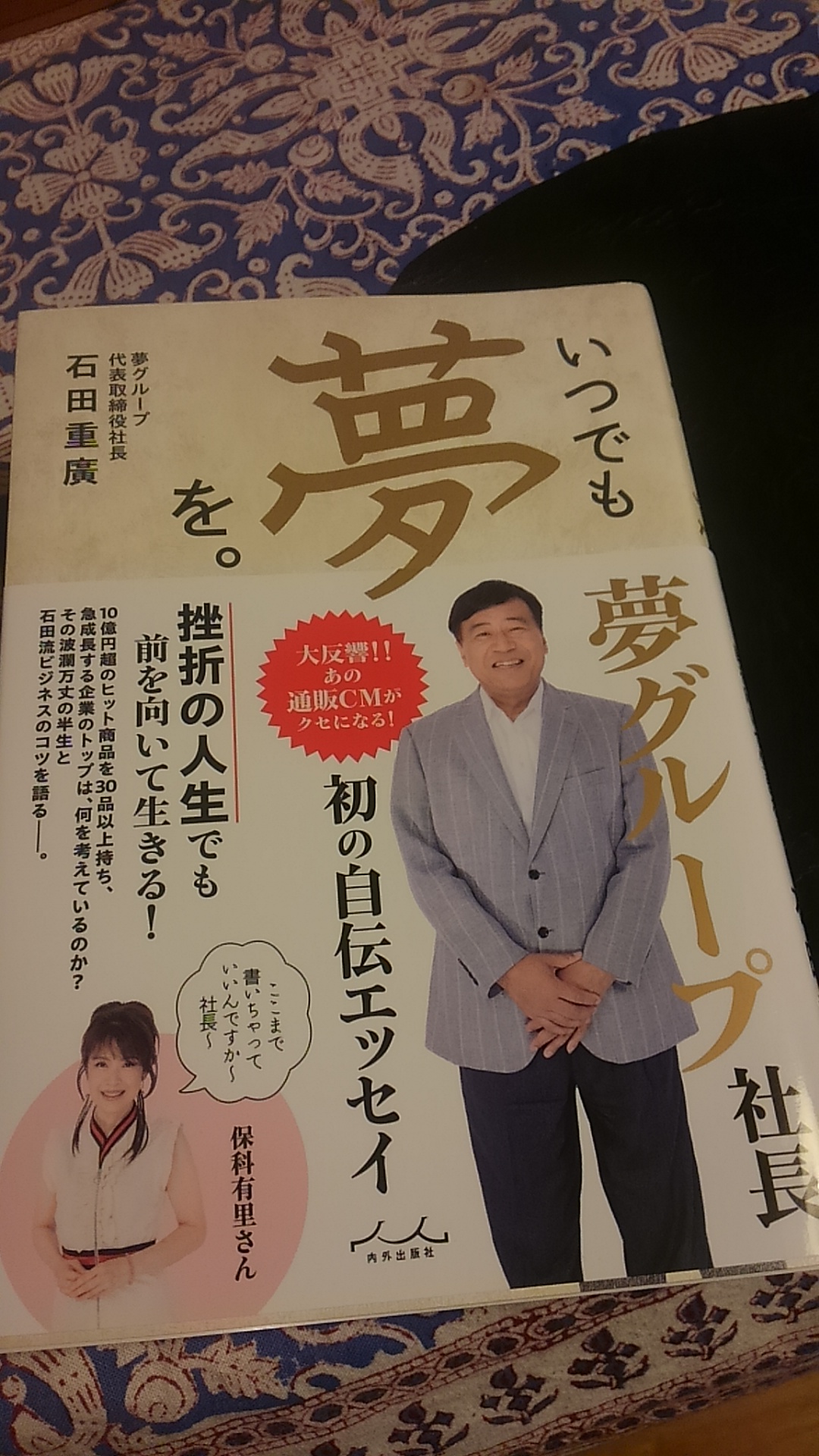

(夢グループ代表取締役社長石田重廣『いつでも夢を』内外出版社、2022年、pp.40-41)

きのうにつづき「夢グループ」のことを。

手づくりのテレビコマーシャルの制作費が2~5万円というのも驚きですが、

この本を読むと、

社長の石田さんが、一見ルール無視とも思われるアイディアを

つぎつぎ形にしてきたかが分かります。

わたしも自分で会社を始めてから、

あまり意味を感じられないルールには、

なるべく縛られないようにしようと考えてきましたが、

石田さんは桁外れ。

中国から仕入れたシルクのパジャマのコマーシャルに社長みずから主演したとき、

ある女性の客から電話が入り、

「あの男性はシルクが似合わない」

と言われたのだとか。

また、

怒った客が電話してきて「社長に代われ!」と電話に出た者を怒鳴りつけ、

電話を代わって「ぼくが社長です」

と相手に告げたら、

「ウソをつくな! 社長は、自分のことをボクとは言わない!」

と、また怒られたのだとか。

石田さんがシルクのパジャマを着てもいいと思うし、

社長が自分のことを「ボク」と言ってもいいとは思いますが、

たしかに、

この辺りにも石田さんのルールに囚われない、

憎めない傾向は出ているようです。

・二ページを残して閑秋の暮 野衾